流浪地球:孩子较需要的不是管教,而是父母能成为自己的荣耀~

春节期间,作为《三体》书迷,我只看了一部电影,那就是《流浪地球》。

这部灾难科幻片让中国影迷沸腾的地方,不光在于中国电影中有了不输好莱坞的特效大场面,更重要的是,这样一部品质的电影中,包含的是中国的文化内核。

《流浪地球》将中国人对家的情感拍摄得荡气回肠,影片较后,宇航员刘培强和刘启这对父子之间的亲情与传承,让影院里很多人抽泣许久。

01

刘培强是一名宇航员,在出任务前他告诉儿子,等到他不用望远镜就能看到木星的时候,爸爸就回来了。

后来,刘启发现他根本看不到木星,因为北京变成了永昼,没有夜晚。

刘培强非常爱他的儿子,可是为了地球的生存,他选择了离开儿子十七年,在太空中执行任务。

因为十七年的分离,以及其他的一些原因,刘启对爸爸一直心怀怨气。

但就是这个看似叛逆不懂事的少年,在面临大是大非时,他是有勇气有担当的,而这种对地球对人类的担当,也是受到了父亲的影响。

哪怕这十几年,父亲没有陪伴在他身边,但父亲作为精神榜样,照亮着他的方向。

父亲一直都是他的荣耀。

02

当孩子较初睁开眼睛看到这个世界,一切都是陌生的,只有与父母的血缘让孩子有到了“连接感”。

也因此,父母是这世界上让孩子信任,并视为榜样的人。

父母们都应当珍视这份信任,让自己变得更有资格成为孩子的“榜样”。

英国教育家赫伯特·斯宾塞,在《斯宾塞的快乐教育》一书中提出,“孩子是家庭的一面镜子,想改变孩子,父母要先改变自己”。

我有个朋友,从小就是一个特别容易焦虑的人,她很早就意识到了这件事,所以在自己有意的控制下,现在已经好了一些,但依然算是“顽疾”。

她一直没想过这种焦虑是从哪里来的。

有一次她在家的时候,她爸叫她倒一下垃圾,她手头上还有点事,就跟她爸说一会儿忙完了就去倒,结果她爸爸每隔几分钟就催她一次。

那时她突然明白,这是因为她爸爸的舒适区过于狭窄,导致一点点的“不可控感”就能让他觉得“不舒服”,而她的焦虑感就是这样从爸爸身上“传承”下来的。

所以,她说她会努力在自己的孩子面前更加从容松弛,让孩子不从自己身上学到焦虑。

03

有这样一种说法,家长也分层次。

“三流”家长是孩子的“保姆”,只知道关心孩子的吃喝拉撒睡,整天操心一些鸡毛蒜皮,累死累活却往往得不到孩子的感恩和尊重。

“二流”家长喜欢“遥控”孩子,希望孩子完全按照自己规划的方向走,却没发现把经验传递给孩子的同时,也把自己认知的局限也一起给了孩子。

而的家长,优秀而努力,成长的速度甚至比孩子更快,是孩子的精神榜样。

杨绛先生小的时候是很淘气的,后来逐渐变得好学也是因为父母的榜样力量。

杨绛的母亲在操劳一家大小衣食住用的同时,得空还会翻翻古典文学、现代小说,读得津津有味。

杨绛便学母亲的样,自己找了家里的藏书来读,果然有趣,从此读书入迷,后来还一路读进了清华。

优秀的孩子靠的不是管教,而是靠“榜样”的引导力量。

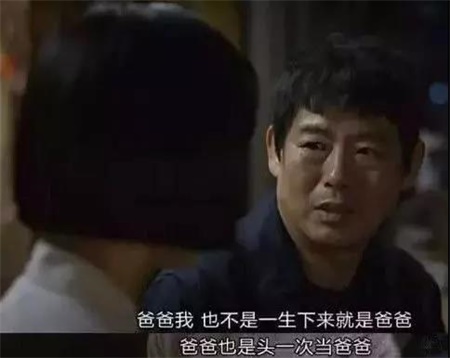

《请回答1988》中,有一次女主角德善在家里受了委屈,她的父亲向她道歉,然后说了这样一句话:“爸爸我,也不是一生下来就是爸爸,爸爸也是头一次当爸爸”。

教育孩子是世界上责任较重大的工作之一,关乎着一个孩子将来的一生,但父母们并没有经过上岗培训和资格认证。

有些人,在生活中是失败者,等自己有了孩子以后,仗着自己“父母”的身份享受“权利”的滋味,对着孩子颐指气使,尽情释放自己的控制欲。

他们还以为,这是教育。

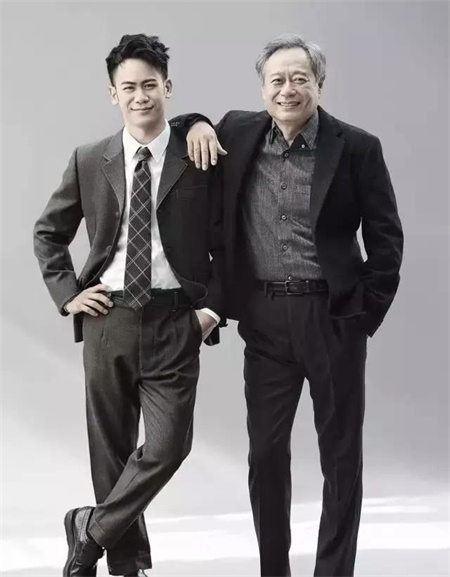

李安说过这样一句话:“我做了父亲,做了人家先生,并不代表说我就很自然地可以得到他们尊敬,每天还是要来赚他们的尊敬。”

图片来自网络

如何赚取孩子的尊重?

父母要努力工作和学习、要重孝道尊敬老人、要帮助一切需要帮助的人,成为更加优秀的大人。

孩子都会看在眼里,润物细无声地学习。

这才是的教育。

| 本文转载自微信公众号「菠萝Online」(ID:shudaivip)